ライター・編集者としての経験が、小説執筆にも活きてくる。西横浜 #ライター交流会レポート

2025年3月19日、有限会社ノオト主催の「西横浜 #ライター交流会」が開催されました。会場は神奈川県横浜市。相鉄本線天王町駅から徒歩1分の、クリエイター向けのコワーキングスペース「PILE」です。

PILEは「新たな創造のための、自由な協働空間」をコンセプトに生まれた施設。デスクワークだけでなく、油絵や水彩画を描いたり、木工作業を行ったり、写真を撮影したりと、さまざまな作業を行うことができる(画像提供:PILE)

クリエイターが集うPILEにちなみ、今回の #ライター交流会 は「ライター・編集者の創作活動」をテーマに。ライター・編集者から小説家として動の幅を広げた八木圭一さんとカツセマサヒコさんをゲストに迎え、トークセッションを実施しました。司会進行は、ノオトの桒田萌が担当しました。

ライター・編集者の延長線上に「小説家」があった

桒田:では最初に、八木さんから自己紹介をお願いします。

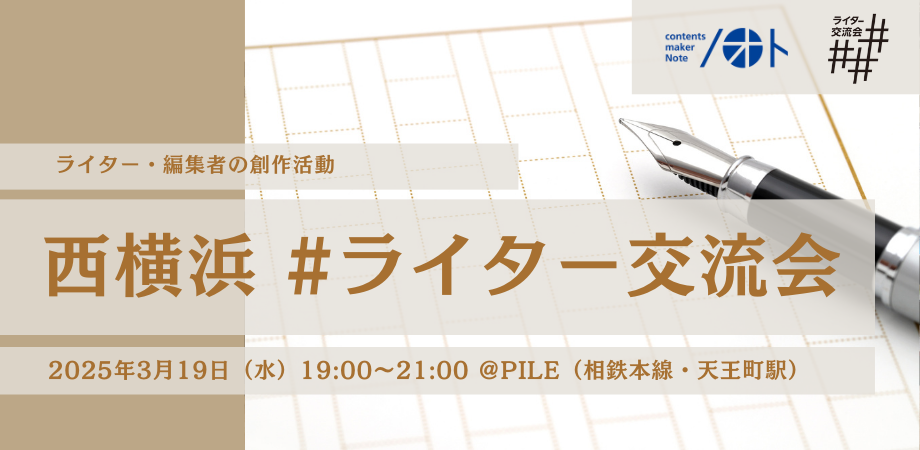

八木:大学卒業後、リクルートで編集者をしていました。その後、2014年に『一千兆円の身代金』で宝島社主催の第12回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞して小説家デビューし、エンタメ小説やマンガ原作を執筆しています。また、いまはIT企業に所属してライター・編集者をしながら、パラレルキャリアを歩んでいます。

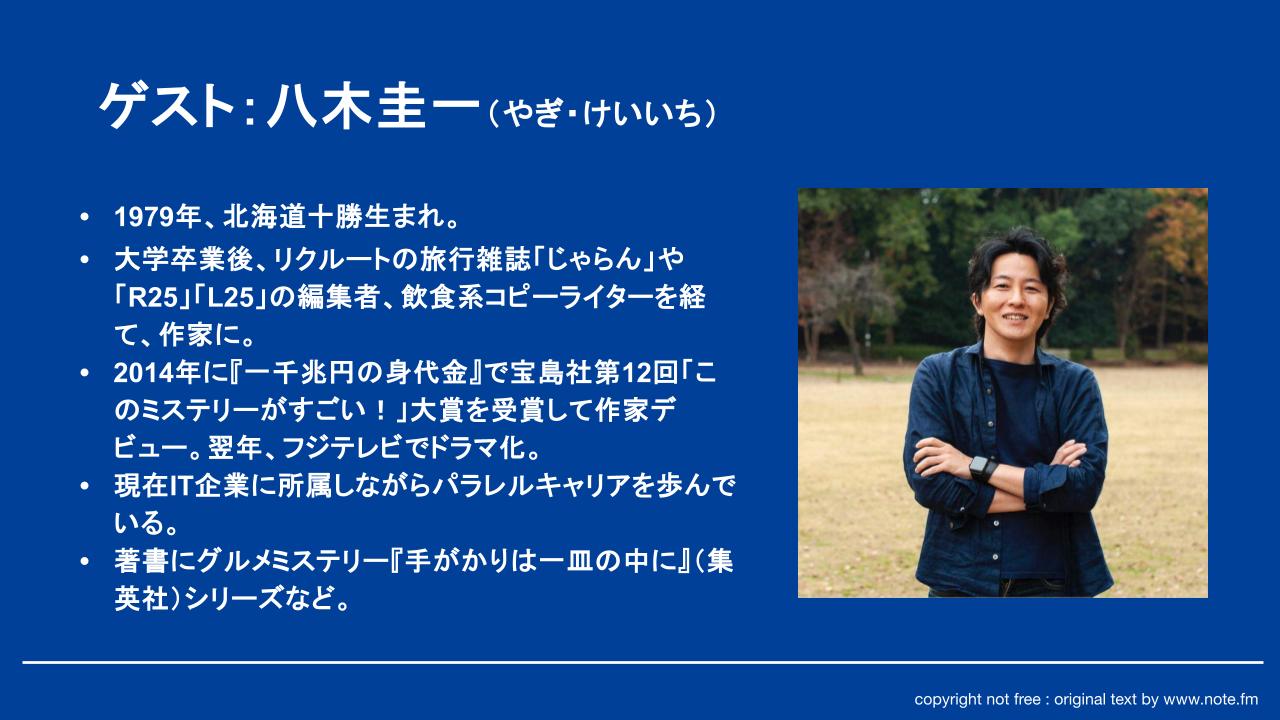

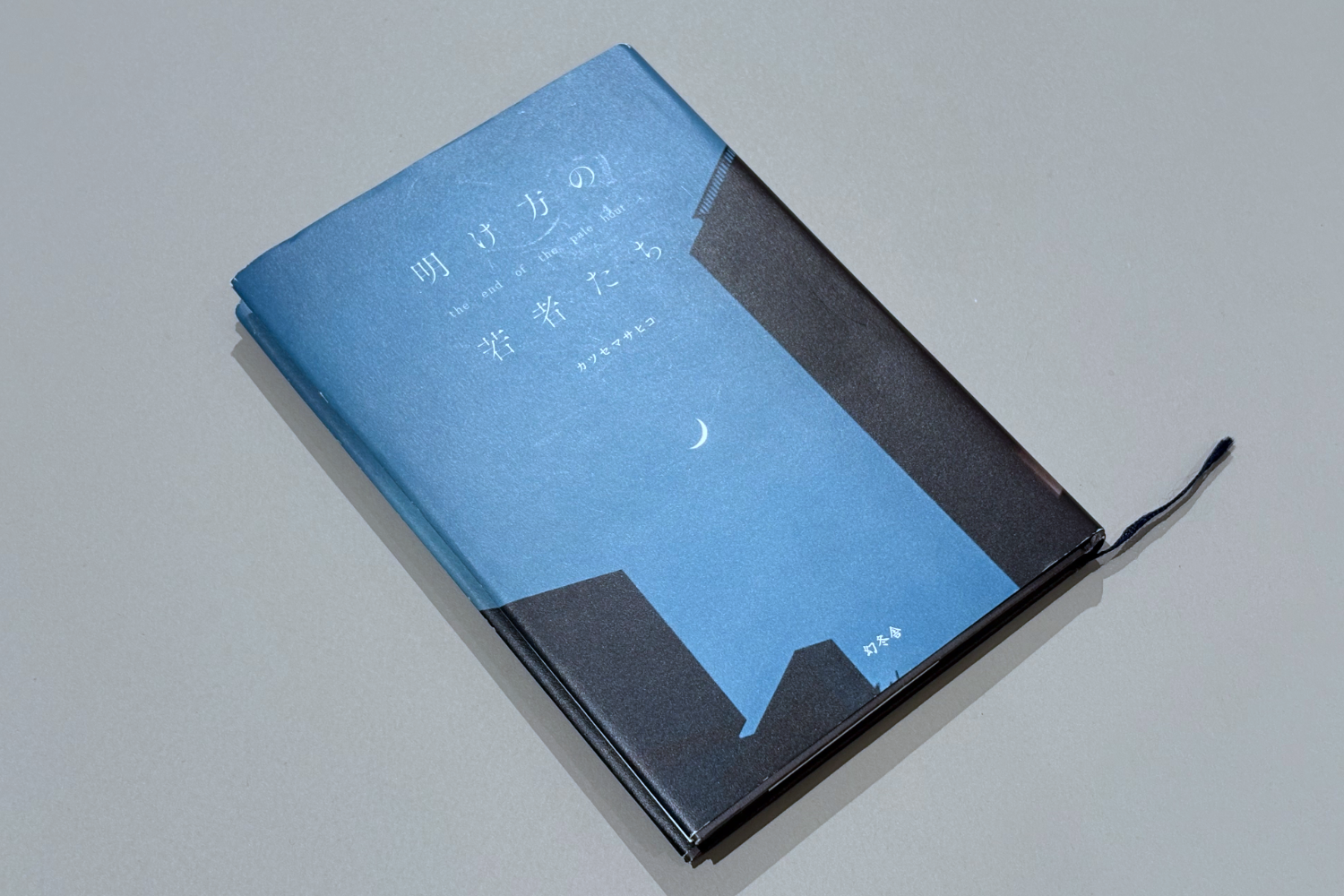

カツセ:2014年に編集プロダクションに入り、ライター・編集者としてキャリアをスタートしました。個人でお引き受けする仕事が増えて2017年からフリーライターになり、当時のTwitterで物語のような文章の投稿を続けていたところ、「企業タイアップで、ショートストーリーを書いてくれませんか?」といった依頼が増えていって。それが出版社の方の目に留まって声がかかり、2年ぐらいかけて書いたのが1冊目の『明け方の若者たち』(2020年、幻冬舎)です。

だから小説家の世界に飛び込んだという感覚は全くなくて、当時はライターの延長線上で食いぶちが一つ増えたという感覚でした。

桒田:今は作家としての活動に全振りされているのでしょうか。

カツセ:そうですね。その後はあまりライターの仕事が来なくなり、現在は小説に専念しています。

桒田:八木さんはどのような流れで小説を書くようになったのでしょうか?

八木:僕が小説にチャレンジしたのはデビュー作品が最初でしたが、実はその前からノンフィクション作品のコンテストには何回か応募していたんです。学生時代に地方自治や財政を専攻していたこともあって、夕張市の財政破綻(2006年)をテーマに自分で取材して作品を書きました。でも全然ダメで。これ以上は無理というぐらい頑張っただけに落ち込みましたね。

そんなとき、たまたま友人の小説編集者から「堅いテーマこそエンタメの方が、多くの人に届けられる」とアドバイスをもらったんです。これがすごく刺さって。方針転換して小説にチャレンジしたところ、同じテーマで文学賞をいただけて、映像化までいったんです。

桒田:堅いテーマだけに、どうしてドキュメンタリーやルポタージュではないんだろう?と思っていたのですが、そういった背景があったんですね。

桒田:お二人とも、メディアという伝える仕事の延長線上に小説の仕事があったわけですね。小説家になる一般的な方法の一つとして、文学賞への応募があると思います。他にどんな方法があるのでしょうか?

八木:おそらく、多くの小説家は文学賞でデビューしていると思います。エンタメ部門を持っている出版社が実施するコンテストが実は毎月のようにあります。他にはカツセさんのようなWeb上で活動する方に編集者がアプローチするパターン、又吉直樹さんや加藤シゲアキさんみたいに芸能人が書くパターン、「小説家になろう」などの小説投稿サイトで実力を認められるパターンなどがあります。

カツセ:僕は裏口入学みたいなものですね(笑)。SNS上だとどの層にウケているかが見えるので、編集者さんも企画書にして通しやすかったようです。当時、いわゆるインフルエンサーの出版ブームがあったことも影響していると思いますよ。

クライアントワークの経験は小説にも生きる

桒田:今日参加してくれているライターさんや編集者さんは、企業から依頼を受けるクライアントワークが中心だと思います。そこから小説を書いていきたいという人に、アドバイスはありますか。

八木:小説家になってから、クライアントワークができるってすごい強みだなと感じています。例えばクライアントが「カツセさんにお願いしたい」と思うのは、ニーズを汲んで結果を出せる人だとわかっているからでしょう。なので、クライアントの要望を汲んで執筆できる、つまりしっかりクライアントワークができている方は、それを強みにしてほしいなと思います。

カツセ:八木さんは会社員として編集者やライターをしながら、コンテストに何回も応募したわけですよね? 相当な「我」がないと、その内なる創作意欲が湧いてこないと思うんですよ。

八木:変な使命感みたいなものがあって。財政問題ってなかなか解決しない難しいテーマなので先送りになりがちなんですが、そこに一石を投じたいという使命感に突き動かされていましたね。

桒田:一方で、カツセさんの執筆へのモチベーションはどこから湧いてきたんでしょう?

カツセ:僕の場合は1作目から担当編集がついていたんです。編集者さんから毎月メールが来て、時候の挨拶の後に「ところで原稿は……」と続くので、待たせてしまっているなと感じていたんですよ。

八木:ああ〜(笑)。

カツセ:ライターや編集者は、待たせることに対するプレッシャーでお腹が痛くなる経験をめちゃくちゃしてるじゃないですか。僕は締め切りが嫌いですけど、そういう感覚を知っていたからこそ、締め切りに生かされて1作目を書けたんだと思います。

インタビューやインプットの経験があるからこその強み

カツセ:八木さんの一作目は締切のない中で作品を仕上げられたわけですけど、そのモチベーションはどこからきていたんですか。

八木:自由に描ける楽しさですかね。デビュー作を書いているときの「こんな楽しい創作の世界があるんだ!?」っていう感覚は、いまだに脳裏に焼き付いています。

カツセ:事実しか書けないノンフィクションとは違う、フィクションならではの楽しさみたいな。

八木:そうです。いろんな人になりきって、その人の人生を疑似体験できるっていう楽しみもあって。デビュー作となった『一千兆円の身代金』は警察小説で、誘拐事件を扱う専門部隊と犯人の対決がテーマなのですが、刑事や誘拐犯になったり、看護師になったり、小学生になったりと、これまでの執筆とは全く違う感覚が原動力になっていました。

桒田:一般読者である私は、自分とは全く属性の異なる人になりきるのって、難しそうだと感じていましたが……。

カツセ:ライター・編集者はいろいろな人に取材をしてきていると思うんです。その積み重ねが生かされる部分もあるのかなと。断片的な会話の印象はずっと残っているものなので、わざわざ取材しなくても、この人物はこういうことを言いそうだなと想像できるというか。もちろん、自分が全く知らない世界について、取材が必要なシーンもありますけどね。

僕は、わりと身近な半径数メートルの作品が多いですけど、一方で八木さんは1作目から警察小説で……難しくないですか!?

八木:そうですねえ(笑)。確かにミステリー系の文学賞では警察の動きなどのリアリティはかなり求められます。

桒田:警察組織ってかなり複雑なイメージですけど、どうやって勉強されたんでしょうか。

八木:専門書や解説書をかなり読みこみましたね。50冊以上は読んだかな……。時間もなかったので、本を読みながら歩いたりしていましたよ。でもそれが楽しくて!

カツセ:僕も文献も読みますが、取材した生の声から執筆するのは効率がいいなと思ってしまうのはライターだからでしょうね。でも、全部が成果に結びつかないところが記事制作とは違っていて。

ライターとしてインタビューするときは、記事制作のための素材を集めるという前提なのに対して、小説の場合は明確な答えを期待しない。「この人どういう人なんだろう?」という人間像を探るような取材スタイルです。2時間も話を聞いたけど、1文字も出てこないということもざらにあって。でも、それでもいいんです。結果として自分の中には、キャラクター像ができていることが多いですね。

カツセマサヒコさんの『明け方の若者たち』(幻冬舎)。等身大の青年たちが過ごす日々を描く

兼業と専業、それぞれのメリット・デメリット

桒田:八木さんは兼業、カツセさんは専業ですが、それぞれどんなメリットやデメリットがありますか。

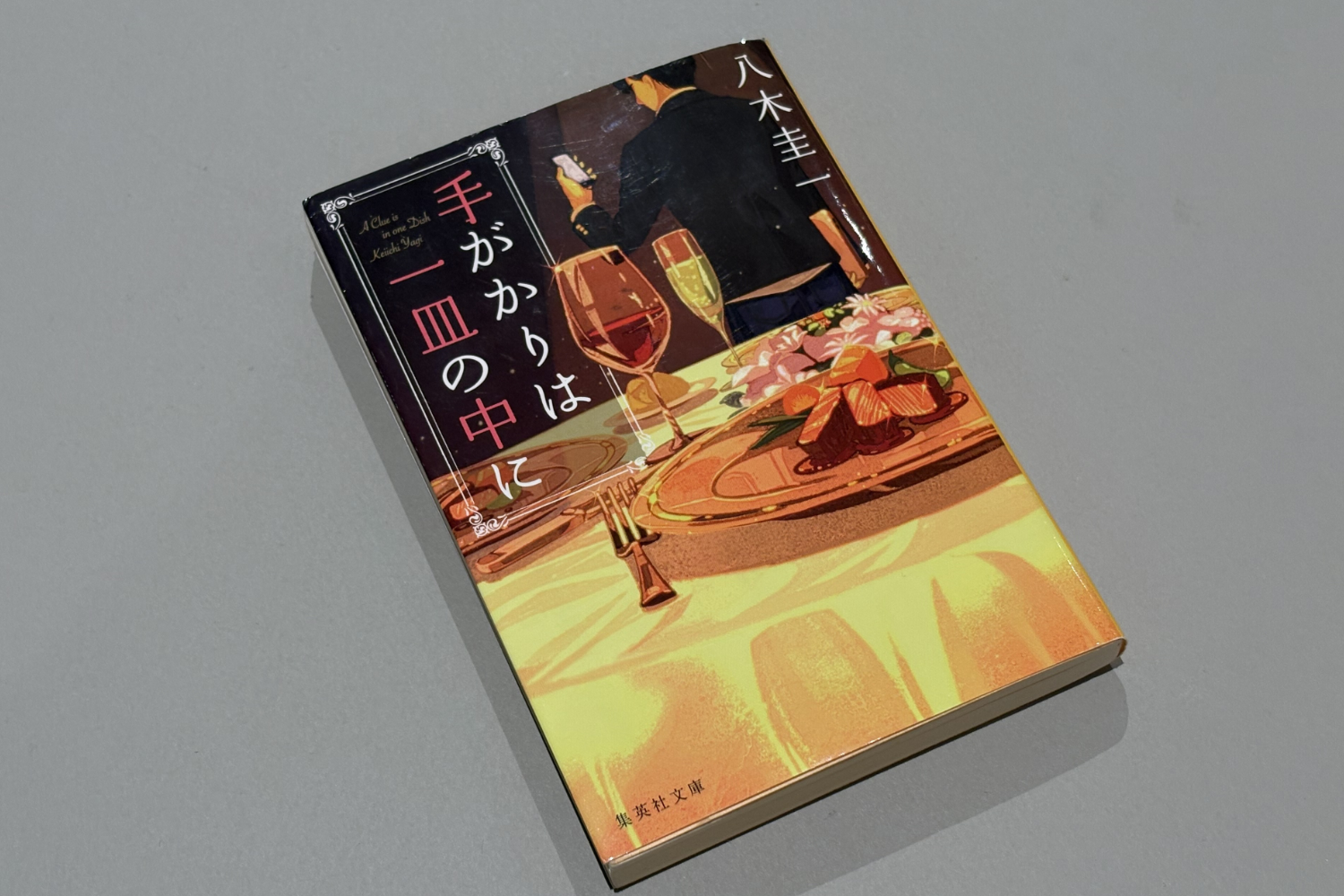

八木:兼業だと執筆ペースが落ちるのがよくないところで、専業でバリバリ書いている方を見ると憧れますね。一方で、会社員として日々、ユーザーニーズに向き合えるのは大きいですね。また、僕の兼業先はリモートワークが基本なので、新しい場所に行く、新しいものを見る、新しいものを食べるということがしやすい環境です。旅やグルメが好きなので、それを小説に活かせるのが楽しみでもあります。

八木さんの『手がかりは一皿の中に』(集英社文庫)。「食」をこよなく愛する主人公が事件を解決するグルメミステリー

カツセ:ごめんなさい、僕は八木さんと違って食事に全く興味がなくて(笑)。ただ摂取しているだけという感覚なので、小説で食事のシーンを書くのがすごく苦手で。だからこそ、やっぱり「あれが好き!」「これが好き!」とアンテナを立てられる、趣味が多い人の方が有利だと思いますね。

桒田:カツセさんは、専業ならではのメリット・デメリットについてどう考えていますか?

カツセ:ずっと創作のことを考えていられるのが専業のいいところですね。小説家は書いていない・読んでいない=働いていないような状態になってしまいますけど、僕はすごくポジティブだから書けなくても楽しくやれています。

明らかに兼業の方がいいなと思うのが、刺激を入れられること。専業だと自ら動かないとインプットが本当にないので、どんどん社会から取り残されているなと思いつつ、それでいいやって気持ちになってきちゃうのが怖いところです。

桒田:最後に、ライター・編集者と小説家の「見られ方」の違いについて伺いたいです。同じ出版やメディア業界の書き手でありながら、世間や社会が双方を見る目はまったく異なりますよね。このあたりについては、どう感じますか?

カツセ:これ、僕がライターの仕事があまりこなくなった問題に近いと思っていて。

ライターの仕事が来なくなったのは、小説を出したことで勝手に「先生」になってしまったせいだと思っています。小説家としてデビューして以降、「作家さんだから」という先入観で、すごく気を遣われるケースがあるんですよね。

八木:作家だということで、ちょっと気難しそう、こだわりが強そうって思われちゃうことはありますよね。

カツセ:だから、パラレルキャリアを目指す方は、小説家とライター・編集業で名前を分けて活動したほうがいいと思います。それぞれ別の人に変身するというか。実際、八木さんは分けていますよね? 僕もそうすればよかったなとちょっと後悔しています。

桒田:両立するには戦略も必要になってくるということですね。話は尽きませんが、今後どんな活動をしていきたいのか、どんな作家になっていきたいのかをうかがって、トークセッションを締めたいと思います。

八木:パラレルキャリアを突き詰めていきたいなと思います。そして出版社が作品の届け方の答えをなかなか見つけられていないので、IT企業にいる強みを生かして、小説が読まれる社会づくりに貢献したいです。

カツセ:僕は全然社会の方を向かずに、ずっと書き続けていられたらそれがベストかなと思います。求められているものと自分が生み出したいもののバランスを取ること。そして何より健康でいることが大切ですね。

いつもの交流会とはちょっと違う会話がはずむ

予定を30分近く延長した大盛りあがりのトークセッションのあとは、登壇者と参加者の交流会に移りました。参加者は関東圏在住のライター・編集者さんだけでなく、未経験の方や、はるばる関西から足を運んでくださった方も。

軽食には、「地元・横浜で沖縄のソウルフードを広げたい!」という思いから活動するポークたまごおにぎり810さんの「ポークたまごおにぎり」が配られました。

よりクリエイティブな活動を意識した参加者が多いためか、会話の内容からも、夢が広がる#ライター交流会だったように思います。参加していただいたみなさま、ありがとうございました!

(執筆:加藤学宏 撮影:モリヤワオン 編集:ノオト)